(前回記事はこちら)

前回の「接合部の重要性(その1)」では、接合部の設計が建物全体の耐震性能に大きく影響を与えることを地震被害調査結果やシミュレーション結果を用いて解説しました。

耐力壁を強くした場合、性能を十分発揮させるためには接合部も強くする必要があるということでした。

今回はもう少し掘り下げてみます。

◆接合部設計の基本

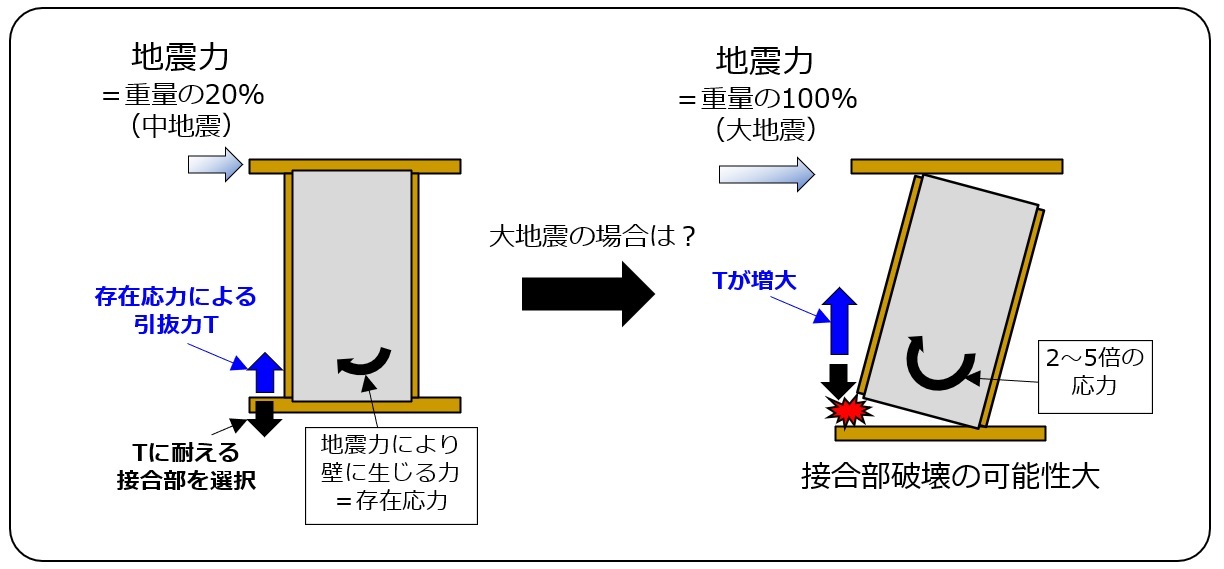

3階建ての木造住宅は構造計算(許容応力度計算)が必要となりますが、2000年以前の構造計算では接合部は壁の「存在応力」により設計されていました。

壁の「存在応力」とは次の図の上段のように地震により発生した、壁を回転させようとする力に対して、対抗できる引っ張り力を持った接合部を選択するという設計法です。

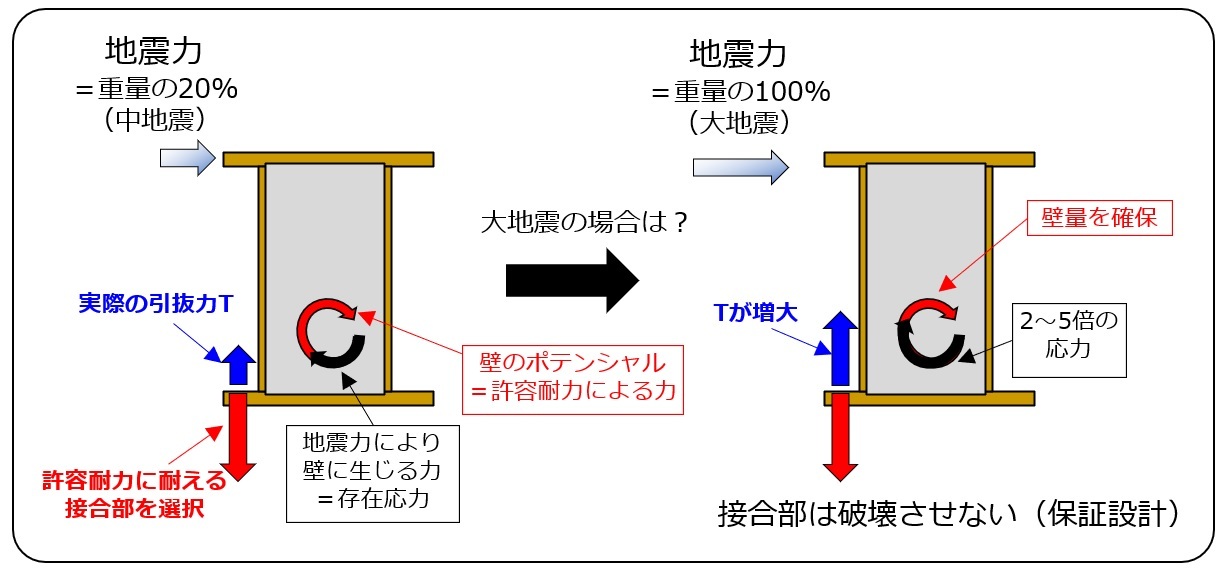

特に問題ないように思いますが、2000年の建築基準法改正の時に、壁の「存在応力」による接合部の設計が、壁の「許容応力」による設計(いわゆるN値計算)に改められます。

N値計算では次の図の下段のように(地震により壁に発生する力はさておき)壁の強さ(壁倍率)に応じて接合部の仕様を決定します。そのため、地震により壁に発生する「存在応力」よりも大きな力(壁倍率=「許容耐力」)により接合部を設計ため、ホールダウン金物のような、より強い引っ張り力を持った接合部が要求されます。

一見、過大な設計にも思えますが、これは壁が最大の力を発揮しても、その力により接合部が絶対に破壊しないよう「保証」するという考え方(保証設計)に基づくものです。

保証設計が導入されたのは、2000年の改正で木造住宅が大地震に対しても倒壊しないことを明確に検証するようになったからです。「大地震に対して倒壊しない」という考え方は1981年に導入された新耐震設計法に遡ります。

新耐震設計法では建物重量の100%の地震力(大地震)に耐えることが求められましたが、木造住宅の構造計算では建物重量の20%(中地震レベル)の地震力で設計するため、20%を超える地震力が壁に生じた際に接合部が先に壊れる可能性があるため、「保証設計」=「壁の許容耐力(ポテンシャル)により接合部を設計する」という新たな考え方が導入されました。

接合部を強くして、必ず壁から壊れるように保証し、壁量を十分確保することで建物を倒壊させないことが現在の木造住宅の耐震設計の原則となっています。

【壁の「存在応力」による接合部設計 】

【壁の「許容耐力」による接合部設計(N値計算)】

◆接合部の2つの設計法の検証実験

2009年10月にE-ディフェンス(防災科学技術研究所)で行われた実験では「存在応力」による接合部設計と「許容耐力」による接合部設計の2棟の3階建て木造住宅の実大振動台実験による比較検証が行われました。

建築関係プロユーザー対象の会員制サイトです。