(前回記事はこちら)

◆木造住宅に求められる耐震性能

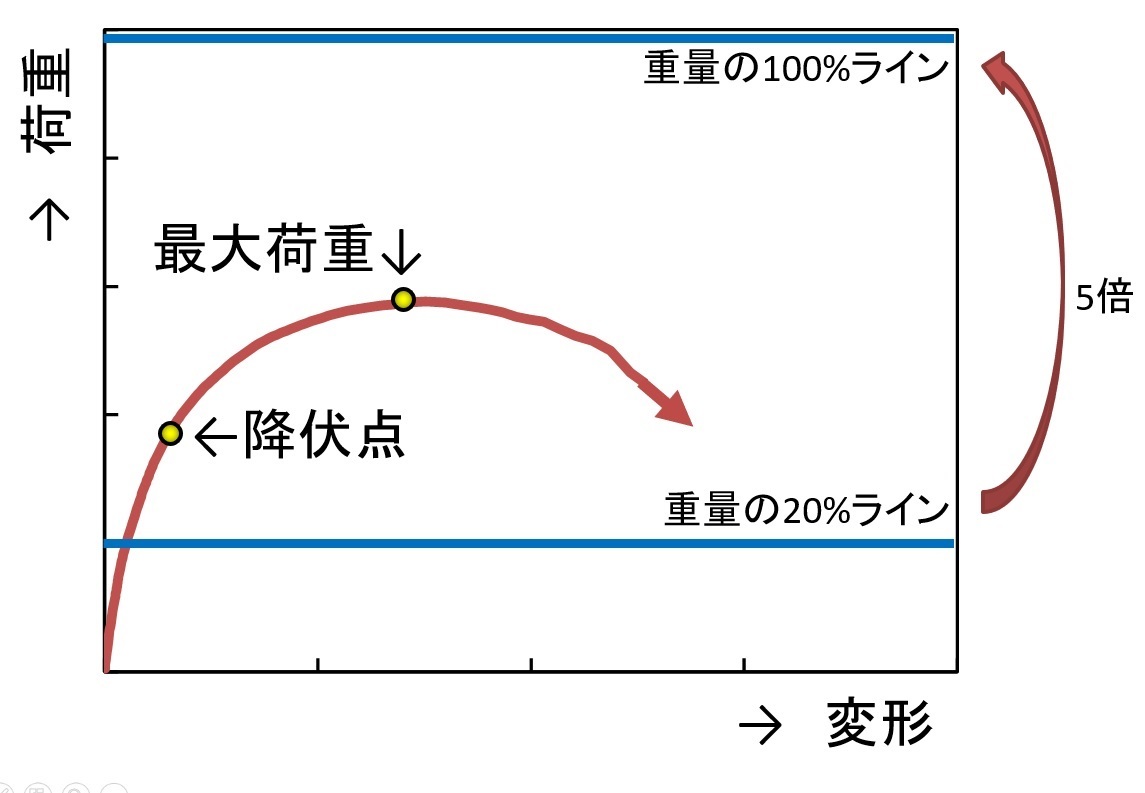

「第8回 壊して知る耐震性能(その1)」では変形と荷重の関係を解説し、「建物重量の20%の荷重ラインを降伏点が超えること」が耐震設計の目標だと解説しました。これは木造に限らず他の構造でも共通の考え方です。実はもう1つあって「建物重量の100%の荷重ラインを最大荷重が超えること」も2つめの目標として求められています。前回の図に書き加えると以下のようになります。

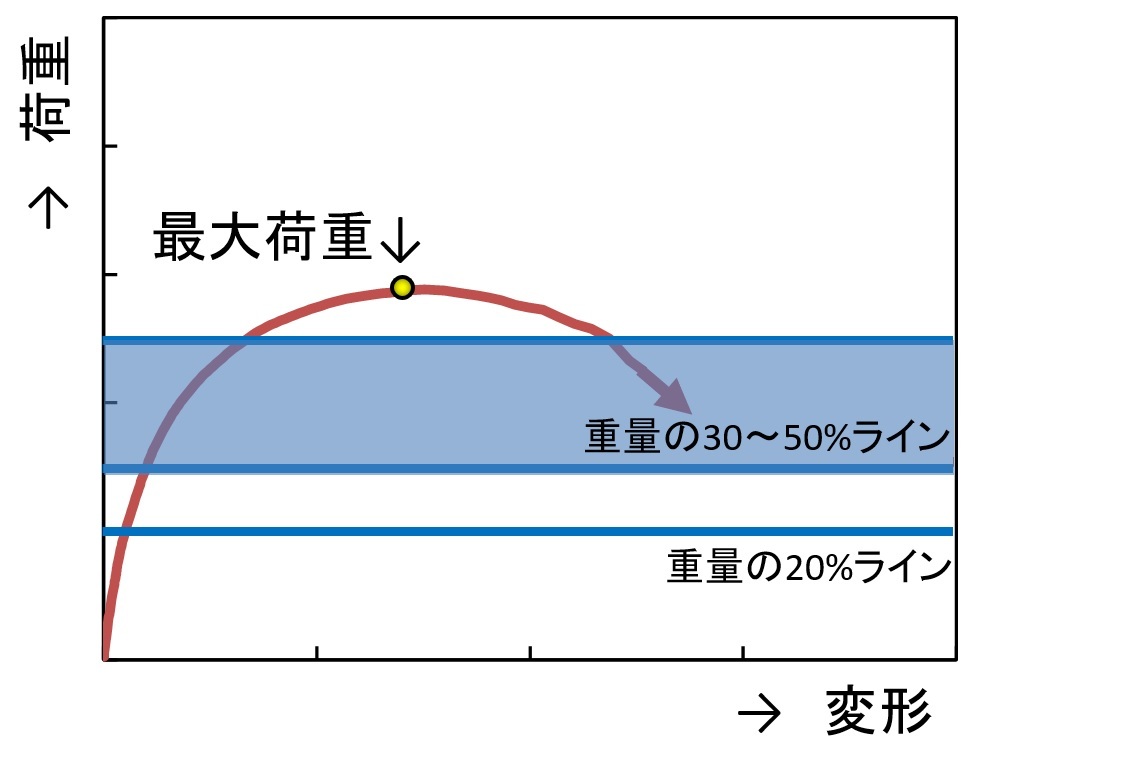

この図を見ると建物重量の100%のラインは最大荷重のはるか上にあります。これだと2つ目の目標を超えることは到底不可能のように思えます。しかし、耐震設計の中には建物の「粘り強さ」を考慮して建物重量の100%に低減係数(構造特性係数Ds)を乗じて良いきまりがあります(※1)。一般的な木造だと低減係数は0.3~0.5程度ですので、建物重量の30%~50%のラインを超えれば良いことになります。次の図の通りですが、これくらいなら、なんとかなりそうですね。

この2つの目標(要求性能)は1981年の「新耐震」以降、現在も耐震設計の基本になっています。それぞれ「一次設計」「二次設計」と呼ばれています。現在の耐震設計では

① 一次設計では、中地震に対して損傷しないこと

② 二次設計では、大地震に対して倒壊しないこと

が求められています。言い換えると

① 中地震=建物重量の20%で、降伏点を超えない

② 大地震=建物重量の100%(×低減係数)で、最大(終局)荷重を超えない

ということになります。3階建て木造住宅の構造計算をされたことがある方は、「建物重量の20%」は「Co = 0.2」であり、「降伏点」は「短期許容耐力」であることをご存知だと思います。しかし②を検討されたことがある方が少ないのではないでしょうか?新耐震では①と②が両方求められているのですが、木造住宅の構造計算や壁量計算では一次設計(許容応力度計算)を検討するだけでOKとなっています。

二次設計はどこにいってしまったのでしょうか?実は木造住宅の耐震設計では一次設計をすると、二次設計もOKになってしまうカラクリがあります。簡単に言うと木造住宅の主要な耐震要素である耐力壁の「壁倍率」を決める時に大地震を考慮した低減が考慮されているため、中地震に対してチェックするだけで大地震でもOKとなっています(※2)。

それでは、wallstatを使って中地震、大地震の地震動の大きさはどの程度のものかシミュレーションしてみたいと思います。まずは中地震からです。中地震は数十年に1回起こる地震動の大きさといわれています。揺らしたのは建築基準法をぎりぎり満たす壁量の木造住宅の解析モデルです。

揺れがかなり小さいことがわかります。建物に損傷はみられず(wallstatでは壁が降伏点を超えると色が黄色になります)、この解析モデルは中地震に対しては要求性能を満たしている事がわかります。次に大地震です。大地震は数百年に1回起きる地震動の大きさといわれています。

建築関係プロユーザー対象の会員制サイトです。