(前回記事はこちら)

◆平面的バランス

大地震に耐えるにはどの程度の壁量が必要か、については第2回で解説しました。

壁量を確保することと同時に壁配置のバランスも耐震性を確保する上で、極めて重要です。

同じ階での壁配置の「平面バランス」については、建築基準法では四分割法や偏心率によって最低基準が定められています(2000年改正)。

平面的に東西・南北の一方に偏らないようにバランス良く配置することが原則です。

例えば以下の動画は耐震シミュレーションソフト「wallstat(ウォールスタット)」で平面バランスの悪い木造住宅を揺らしたものです。

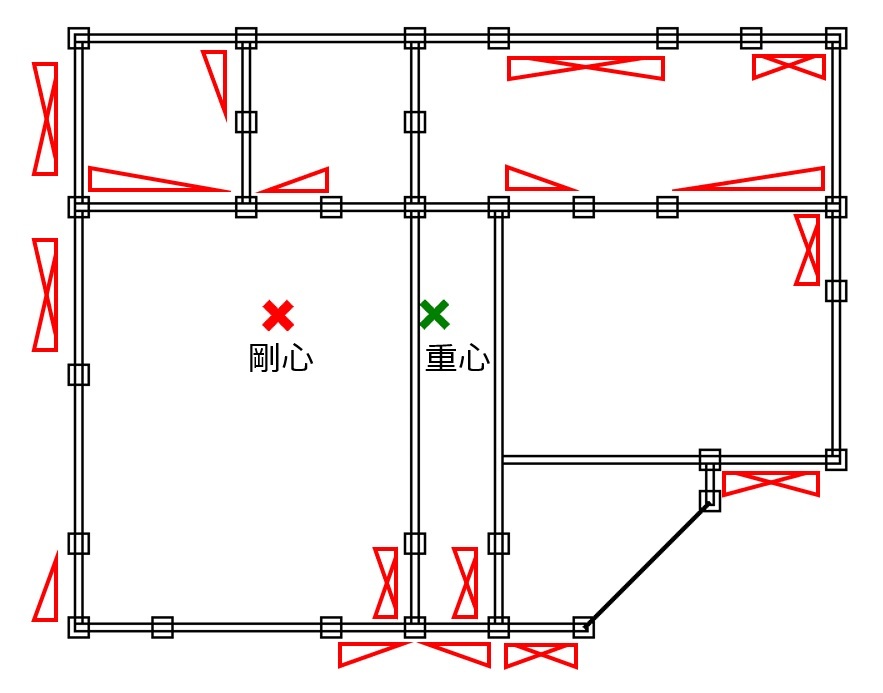

壁量は基準を満足していますが、壁が次の図面の通り西側に偏っていて、偏心率は1階のY方向で0.4と、平面バランスが非常に悪いプランとなっています。

耐力壁の平面的バランスの悪い木造住宅

1階の壁配置(筋かいは30×90断面)

1995年阪神淡路大震災の際に観測された地震動を入力したところ、建物がねじれるように倒壊してしまいました。

地震力は東西南北に弱いところがあれば、そこに集中的に作用しますので、このケースでは壁の少ない東側が大きく振られて倒壊しました。

壁量が足りていてもバランスが悪いと耐震性能を十分に発揮できないことが分かります。

◆立面バランス

壁配置のバランスとして「立面バランス」も木造住宅の耐震性に影響を与える場合があります。「立面バランス」とは、例えば2階建てでは1階と2階の壁量のバランスのことです。具体事例を踏まえて解説していきます。

A-PLUGは工務店様・リフォーム店様などの

建築関係プロユーザー対象の会員制サイトです。

建築関係プロユーザー対象の会員制サイトです。