(前回記事「第13回 四号建築物の仕様規定 8項目の仕様ルール その4」はこちら)

8項目の仕様ルールとは

⑦柱の小径等(令第43条)

柱の小径等は令第43条に規定されています。小径とは柱の断面寸法のことです。

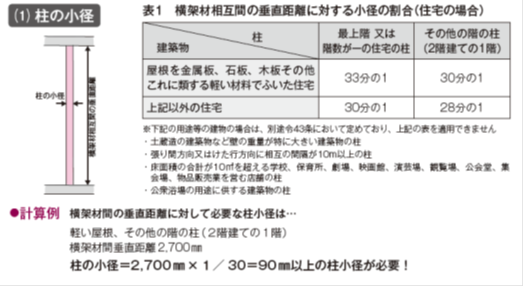

第1項には「横架材間垂直距離に対する柱の小径の割合」があります。これは横架材(梁材)間の距離と屋根の重さ、建物用途により柱の小径の最小値が規定されています。

この規定では柱の最少寸法を屋根の重さや横架材間垂直距離により決めています。

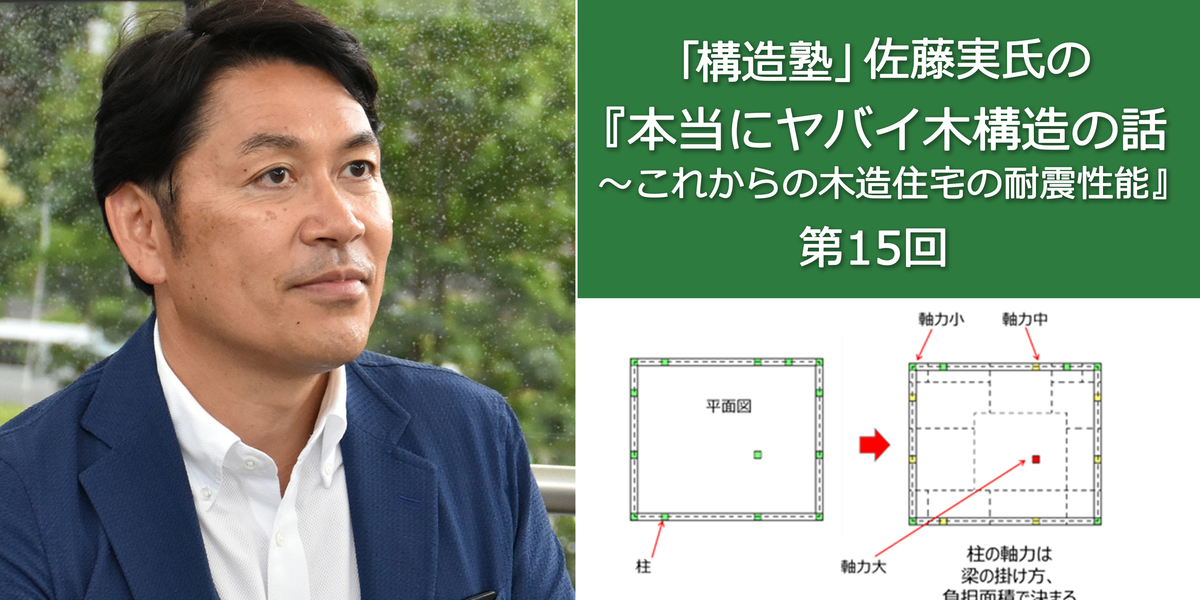

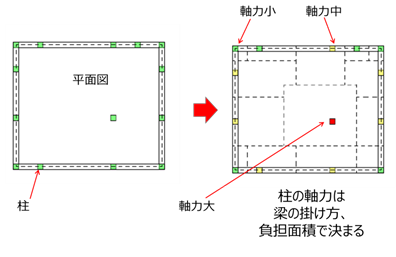

屋根の重さは柱に作用する「軸力」で、横架材間垂直距離は「座屈長さ」です。しかし、軸力は屋根の重量だけではなく配置や梁の掛け方で大きく変わってきます。

図を見るとわかるように、柱の軸力の大きさは隣の柱との距離の中心線で囲った範囲の荷重により決まります(梁の掛け方によらない簡易的な方法)。

部屋の中にある赤い柱のように周囲に柱がないとき、荷重を負担する面積が大きくなり柱軸力も大きくなります。

柱の軸力はこのような特徴があることを理解し、第1項の「横架材間垂直距離に対する柱の小径の割合」も柱の最低限の寸法を確認する目安と考えてください。

令第43条第6項には、「柱の有効細長比を150以下にする」規定があります。

これは柱が細長すぎると座屈(軸力により折れる)しやすくなるため、横架材間垂直距離に対する柱寸法の制限を確認する計算です。

建築関係プロユーザー対象の会員制サイトです。