デザイン・快適性・省エネ性能と同時に「構造安全性」はとても重要です。

全国で「構造塾」を展開する株式会社 M's構造設計の佐藤実氏より分かりやすく木構造の大切さと重要ポイントを解説していただきます。

国交省の社会整備審議会では、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方及び建築基準制度のあり方」に関する報告書の中で、建築基準法第6条の4(いわゆる四号特例)について縮小することを明らかにしました。そこで、今後行われる四号建築物の法改正について、現在分かる情報を整理してみました。

◆四号特例見直し案

今現在明らかになっている四号特例含む木造建築物の構造関連の法律をまとめてみました。

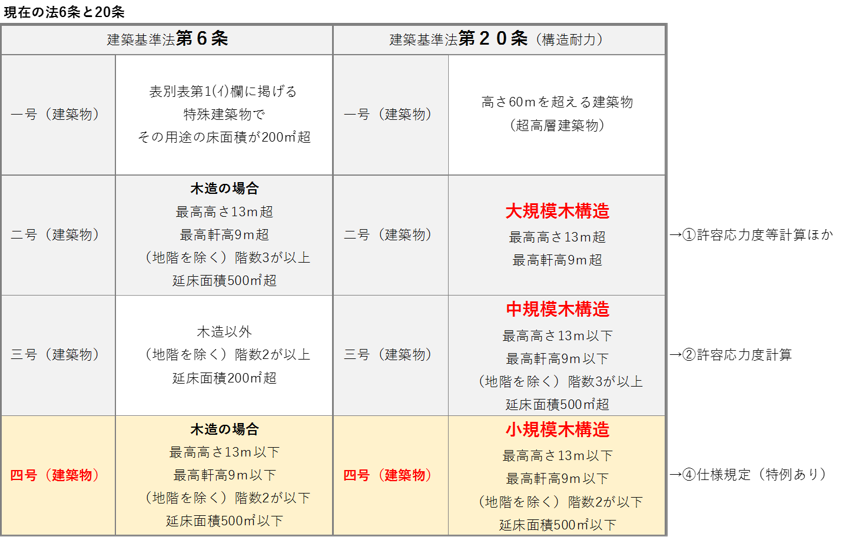

■建築基準法第6条と第20条の連結図(現在の基準)

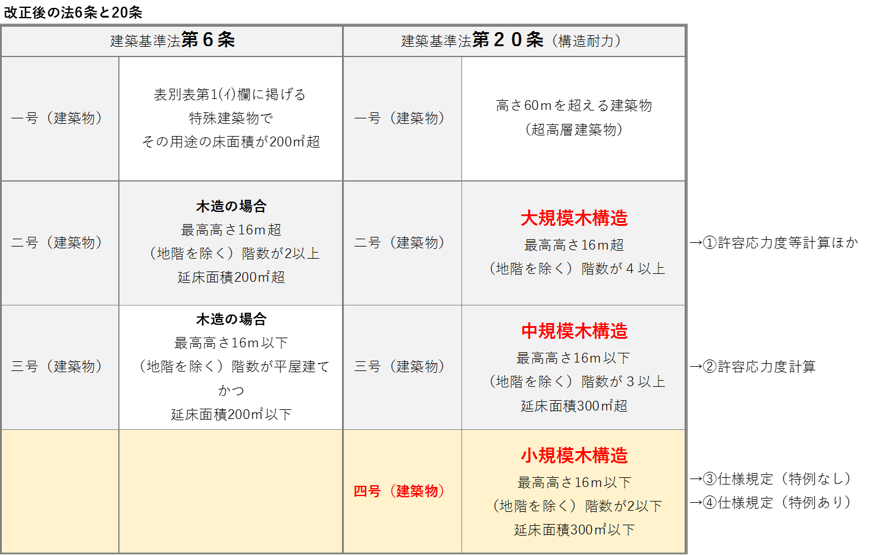

■建築基準法第6条と第20条の連結図(改正後)

参照:

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」

新旧対照条文 建築基準法第6条(P69)

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001479233.pdf

◆現在の法第6条と法第20条の関係性

建築基準法第6条と第20条は連動しています。法第6条では、建物を規模、用途、構造種別などにより一号から四号までに分けています。この四号までの建築物の構造安全性確認方法が法第20条に示されています。

現在の木造建築物は、法第6条の二号建築物と四号建築物に別れています(特殊建築物である一号建築物は除く)。

・法第6条第1項 二号建築物

最高高さ13m超または、最高軒高9m超または、地階を除く階数が3以上または、延床面積500㎡超 (四号建築物以外)

・法第6条第1項 四号建築物

最高高さ13m以下かつ、最高軒高9m以下かつ、地階を除く階数が2以下かつ、延床面積500㎡以下

次に法第6条と法第20条の関係性について。

・法第6条第1項 二号建築物のうち

最高高さ13m超または、最高軒高9m超

→法第20条第1項 二号→許容応力度等計算など

*構造設計一級建築士の関与(設計または法適合)が必要となります。

・法第6条第1項 二号建築物のうち

最高高さ13m以下かつ、最高軒高9m以下かつ、地階を除く階数が3以上または、延床面積500㎡超

→法第20条第1項 三号→許容応力度計算

・法第6条第1項 四号建築物

最高高さ13m以下かつ、最高軒高9m以下かつ、地階を除く階数が2以下かつ、延床面積500㎡以下

→法第20条第1項 四号→仕様規定(特例あり)

◆改正後の法第6条と法第20条の関係性

法改正後の建築基準法第6条と第20条の関係をまとめます(特殊建築物である一号建築物は除く)。

・法第6条第1項 二号建築物

最高高さ16m超または、地階を除く階数が2以上または、延床面積200㎡超 (三号建築物以外)

・法第6条第1項 三号建築物

最高高さ16m以下かつ、地階を除く階数が1以下(平屋建て)かつ、延床面積200㎡以下

・法第6条第1項 四号建築物

撤廃

改正後の法第6条において木造建築物は、高さ制限、階数、面積で二号と三号に分かれます。

まず、最高高さ制限が13mから16mに緩和されています。また、軒高9mの制限がなくなりました。これにより、木造3階建てで勾配天井の計画が許容応力度計算で可能になります。勾配天井を登り梁で構成する際、軒高は桁位置ではなく棟木位置となります。そうすると、軒高9mはすぐに超えてしまい、許容応力度等計算が必要となりました。または、木造3階建の場合、登り梁による勾配天井としなくても、軒高9m超えてしまうことも頻繁にあります。高さ制限の緩和により、設計の幅が広がります。

次に、階数、面積制限については、改正前の法第6条における木造建築物以外の四号建築物と同等の枠組みに木造建築物も統一されました。

・現在の木造以外の四号建築物

地階を除く階数が1以下(平屋建て)かつ、延床面積200㎡以下

ちなみに、四号建築物はなくなるようです。

次に法第6条と法第20条の関係性について。

・法第6条第1項 二号建築物のうち

最高高さ16m超または、地階を除く階数が4以上

→法第20条第1項 二号→許容応力度等計算など

*構造設計一級建築士の関与(設計または法適合)が必要となります。

・法第6条第1項 二号建築物のうち

最高高さ16m以下かつ、地階を除く階数が3以上または、延床面積300㎡超

→法第20条第1項 三号→許容応力度計算

・法第6条第1項 三号建築物

最高高さ16m以下かつ、地階を除く階数が2以下かつ、延床面積300㎡以下

→法第20条第1項 四号→仕様規定*(特例なし)

・法第6条第1項 三号建築物

最高高さ16m以下かつ、地階を除く階数が1以下(平屋建て)かつ、延床面積200㎡以下

→法第20条第1項 四号→仕様規定*(特例あり)

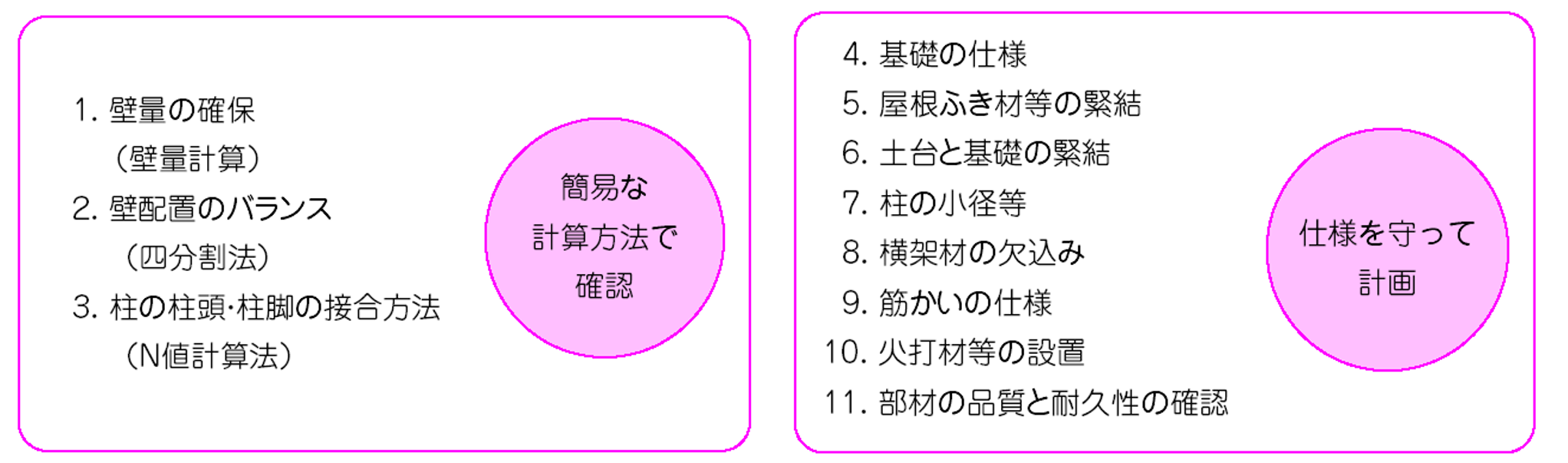

*仕様規定とは、建築基準法施行令第37条から第49条までに規定されている11項目の構造や耐久性に関する最低基準のことです

構造安全性確認方法については、先に述べた高さ制限の緩和以外は、規制強化されるイメージです。

許容応力度計算が必要となる建物は、面積制限が500㎡超から300㎡超に広がります。

最も大きな法改正部分は、四号特例の見直しです。

法第20条で、構造安全性確認が仕様規定のみ求められている建物には、現在の建築基準法では「確認の特例」(法第6条の4)があります。仕様規定は絶対遵守(建築士による設計)ですが、確認申請時には提出義務がない(図書省略)、これがいわゆる四号特例です。法改正では、四号特例が見直されます。完全撤廃ではなく、一部見直しです。

仕様規定のみ、まとめ

・現在の木造建築物の四号建築物最高高さ13m以下かつ、最高軒高9m以下かつ、地階を除く階数が2以下かつ、延床面積500㎡以下

・法改正後の二号と三号建築物

最高高さ16m以下かつ、地階を除く階数が2以下かつ、延床面積300㎡以下

法改正後は、法第20条と連動させて見ないと仕様規定のみの建物は見えてきません。上記を更に見やすくすると以下の通り。

[現在の四号建築物] [法改正後の二号と三号建築物]

最高高さ13m以下 → 最高高さ16m以下(緩和)

最高軒高9m以下 → 最高高さ16m以下(緩和)

地階を除く階数が2以下 → 地階を除く階数が2以下(変更なし)

延床面積500㎡以下 → 延床面積300㎡以下(強化)

仕様規定のみの法改正後の二号と三号建築物をもう一度解体します。

・改正後の二号

最高高さ16m以下かつ、地階を除く階数が2以下かつ、延床面積300㎡以下

→法第20条第1項 四号→仕様規定*(特例なし)

・改正後の三号

最高高さ16m以下かつ、地階を除く階数が1以下(平屋建て)かつ、延床面積200㎡以下

→法第20条第1項 四号→仕様規定*(特例あり)

仕様規定のみの建物のうち、二号は「特例なし」、三号は「特例あり」となります(三号特例となる)。

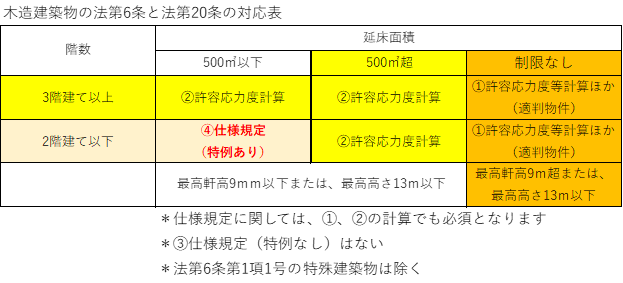

ここまでの解説を一覧表にまとめました。

同じことの繰り返しとなりますが、現在の四号特例は法改正で見直される予定です。

上記表に合わせて再度まとめると以下の通りです。

・最高高さ16m以下かつ、2階建てまたは、延床面積200㎡超(300㎡以下)

(二号建築物の一部)

特例なし

・最高高さ16以下かつ、平屋建てかつ、延床面積200㎡以下

(三号建築物)

特例あり

まだ解説したいことがあるのですが、長くなったのでひとまずここまでとします。

引き続き、四号特例の見直しに至る背景などを解説します。

▼この連載の他の回はこちら▼

「構造塾」佐藤実氏の『本当にヤバイ木構造の話 ~これからの木造住宅の耐震性能』

第1回:どうして「構造」って難しいの?

第2回:なぜ、構造計算をしないでいられるのか

第3回:「経験と勘」では木造住宅は安全にも快適にもならない

第4回:構造計算できない人に「経験と勘」はない!

第5回:荷重に対する感覚が重要 雪の重さは半端ない!

第6回:熊本地震その後、益城町のいま2019年

第7回:四号特例について考えてみる

第8回:四号特例について考えてみる その2

第9回:木造住宅の構造安全性確認方法について

第10回:四号建築物の仕様規定

第11回:四号建築物の仕様規定 8項目の仕様ルール その1

第12回:四号建築物の仕様規定 8項目の仕様ルール その2

第13回:四号建築物の仕様規定 8項目の仕様ルール その3

第14回:四号建築物の仕様規定 8項目の仕様ルール その4

第15回:四号建築物の仕様規定 8項目の仕様ルール その5

第16回:四号建築物の仕様規定 8項目の仕様ルール その6

第17回:四号建築物の仕様規定 8項目の仕様ルール その7

第18回:四号建築物の仕様規定 8項目の仕様ルール その8

第19回:自然災害について考える

第20回:耐風設計どう考える?

第21回:計算方法と強度ランクの関係

第22回:耐震等級の目安を付ける

第23回:それって迷うところ?

第24回:その差はどこから?

第25回:建築士とお客様の時間差

第26回:建築士の仕事とは

第27回:耐震等級はどのように選ぶ?

第28回:木造住宅の性能は誰が選ぶのか

第29回:自分基準を上げる

第30回:制振装置どれがいいの?

第31回:コロナ禍で変わる木造住宅業界

第32回 YouTubeから見えてきたこと

佐藤実先生のYouTube講座。チャネル登録がおすすめです。

▼▼▼

https://www.youtube.com/channel/UCBomiIuwHonz8E5hIEOtIHQ/playlists

建築関係プロユーザー対象の会員制サイトです。